2024年12月17日に当財団主催「就労支援セミナー ~障がいのある学生の社会での活躍に向けて~」を開催しました。初の取り組みとなる今回のセミナーは、障がいのある学生の就労を支援するため、支援を必要としている学生の就職活動時の課題を整理するとともに、企業の考えを学生支援のご担当をされている方へ紹介するものです。

セミナー

開催レポート

講演レポート1

障害のある学生をとりまく現状と

社会での活躍に向けて

東京都ビジネスサービス株式会社

代表取締役社長

根津 史明 氏

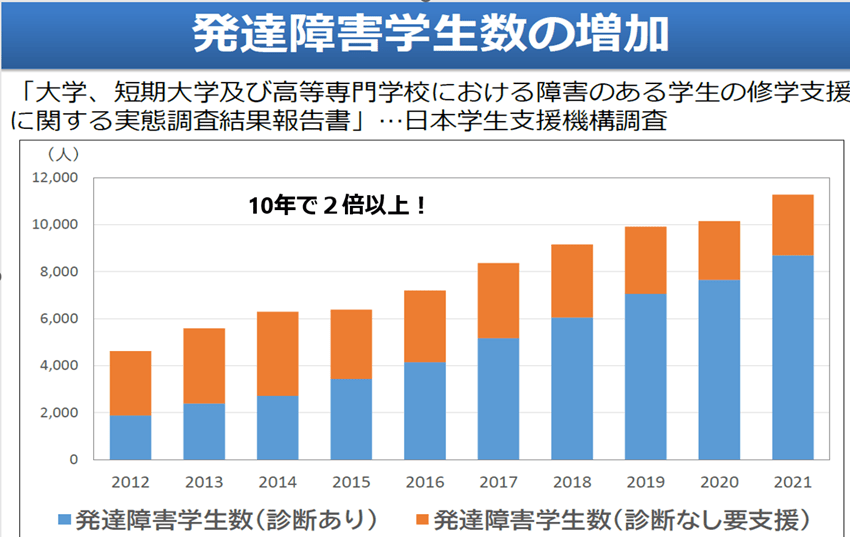

15~64歳の生産人口は1990年代半ばから下がって少子化が進んでいますが、これに反比例するのが発達障害学生の数(図1)です。この10年で2倍以上になり、しかも医師による診断ありの割合が年々大きくなっていることが注目されます。

(出典) 独立行政法人日本学生支援機構:大学、短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の就学支援に関する実態調査報告書結果

障害のある学生の就活の大きな分岐点は、「身体障害者手帳」、知的障害の「療育手帳」、「精神障害者保険福祉手帳」からなる障害者手帳の取得ですが、交付主体が各自治体なので基準が一定ではありません。特に発達障害などの精神障害は分類がとても難しく、たとえばADHDと診断されてもASDや学習障害を伴う複合型のことも多く、また、PTSDやうつ病などの二次障害を発症するケースもあります。福祉的観点と医学的観点は異なります。就活を支援する側は、その人一人ひとりをみて、決めつけないことが重要なポイントです。

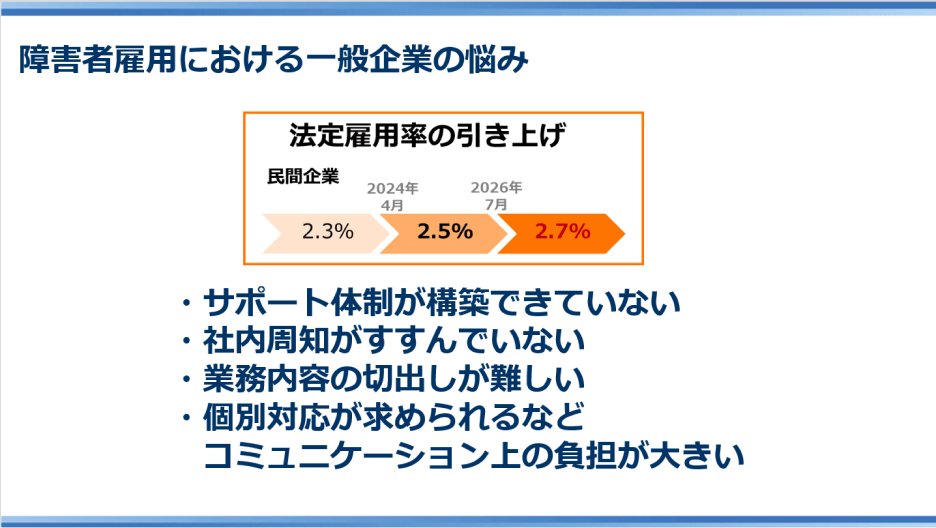

採用する企業の状況はどうでしょうか。障害者雇用促進法で障害者雇用率(法定雇用率)に相当する人数以上の雇用が義務づけられています。その法定雇用率は今年2.5%に上がったばかりですが、2026年7月には2.7%になることが決まっています。毎年6月1日時点の雇用状況の報告も義務化されており、企業は敏感に動いています。また特に大企業では、経営戦略の一環として障害者雇用に取り組むところも多くあります。

企業の障害者雇用への注目度は高まっています。結果的に社会で活躍する障害者の数も右肩上がりです。その中でも精神障害者の雇用が顕著で、ここ数年の新規求職申込件数は身体障害者・知的障害者が横ばいなのに対して精神障害者はぐんと上がっています。就職件数も同様です。身体障害者は高齢化、知的障害者は特別支援学校からの新卒採用の激化ということもあり、これから障害者雇用を推進する企業は精神障害者をメインに考えることが最重要ポイントになるでしょう。

障害者雇用は超売り手市場ですが、就活に悩む学生も障害者枠での就活を選択肢にできると状況を変えられます。精神障害の場合は本人が障害者枠で就職したくない、保護者にも理解いただけないケースもありますが、障害者枠での就活は決して悪い事ばかりではありません。一般枠は仕事の幅が広くて何でもチャレンジできますが、職場配慮や職場環境においては障害者枠雇用であれば圧倒的に合理的配慮を受けられる比重があがります。

自立心が強く自信があり、向上心あふれる挑戦意欲やバイタリティの強い学生が、一般枠に応募してもなかなかうまくいかないことが少なくありません。一方で、自身が障害を受容し、配慮の必要性を理解している学生は、比較的容易に就職が決まるケースがあります。特に発達障害は先天的な特性で学習障害を伴わないことが多いため、特殊学級や特別支援学校などでの自己理解の機会も学生時代の自己受容の機会も少ない。しかし、いざ就活となると様々な特性が出てきてしまう。質問の意図が読めない、不適切な発言をしてしまう、エントリーシートが書けないなど、就活で自覚するケースが多く見られます。

障害者枠での就職を検討する契機はここにあります。もちろん、本人の意向はとても大事です。障害者枠に抵抗感を持つのは障害者雇用の実態をよく知らないからかもしれません。2017年度の調査結果では、精神障害者の入社一年後の定着率49.3%です。まずは学校職員の皆様に正しい理解を進めていただくことが障害者学生にとって重要です。

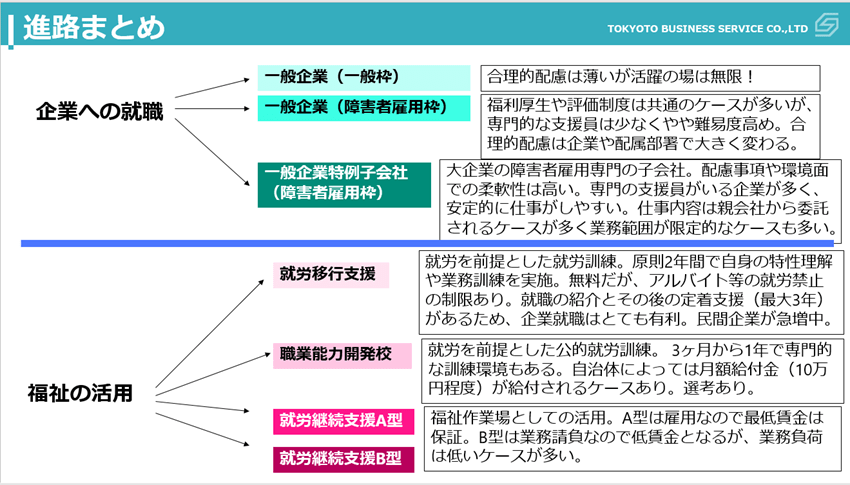

障害者の企業への就職には3つの選択肢があります(図2)。一般企業の一般枠は、合理的配慮は薄いが活躍の場は無限です。一般企業の障害者枠は、福利厚生や評価制度は共通のケースが多いものの、専門的な支援員は少なくやや難易度は高めで、合理的配慮は企業や配属部署によって変わります。もう一つ、一般企業特例子会社があります。大企業の障害者雇用専門の子会社です。配慮事項や環境面での柔軟性が高く、専門の支援員がいる企業が多いので安定的に仕事がしやすいと言えます。仕事内容は親会社から委託され業務範囲が限定的なケースも少なくありません。

福祉を活用して社会に出る方法もいくつかあります。就労移行支援は、就労を前提とした就労訓練で、原則2年間で自身の特性理解や業務訓練を実施します。無料ですが、アルバイトなどの就労禁止の制限があります。就職の紹介と最大3年の定着支援があるため、企業就職にはとても有利です。職業能力開発校は、就労を前提とした公的な就労訓練。3ヶ月から1年で専門的な訓練環境もあります。自治体によっては10万円程度の月額給付金が給付されるケースもあります。就労継続支援(A型・B型)は、福祉作業場としての活用です。雇用のA型は最低賃金が保証される一方、業務請負のB型は低賃金となるが業務負荷は低い場合が多いという特徴があります。

障害を持つ学生の就活において、企業が重視するのは「自己受容」です。自身の特性を理解しているか、どう配慮してもらいたいのか、どう克服していくのか。ここを重視しない採用担当者はいません。障害者雇用を希望する学生の相談には、もう一度自己分析することをアドバイスいただきたいと思います。苦手なこと、得意なこと、就職にあたり重視したいことは何か。それでも難しい場合は、好きなアニメ、アイドル、ドラマなどを聞いてみてください。こういうところから掘り下げてみるのも有効です。色々な切り口で自己評価を支援してください。自分が得意なことと配慮して欲しいことのメリハリが大事です。このメリハリができると「自己受容」につながっていきます。

講演レポート2

障害を持つ社員の活躍できる

ビジネス領域拡大の取り組み

CTCひなり株式会社 副社長執行役員

片板 弘礎 氏

弊社は伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(略称:CTC)グループの障害者雇用の推進と安定を図るために設立された特例子会社です。これまでグループのビジネスをオフィスクリーンやマッサージ、事務代行など、知的障害者の社員を中心にサポートしてきました。2024年1月からは新たな価値提供の一つとして、グループの本業であるITビジネスを支えるため、IT職域と銘打ち、精神障害者を中心に雇用を強化して、ビジネスのサポートを開始しました。

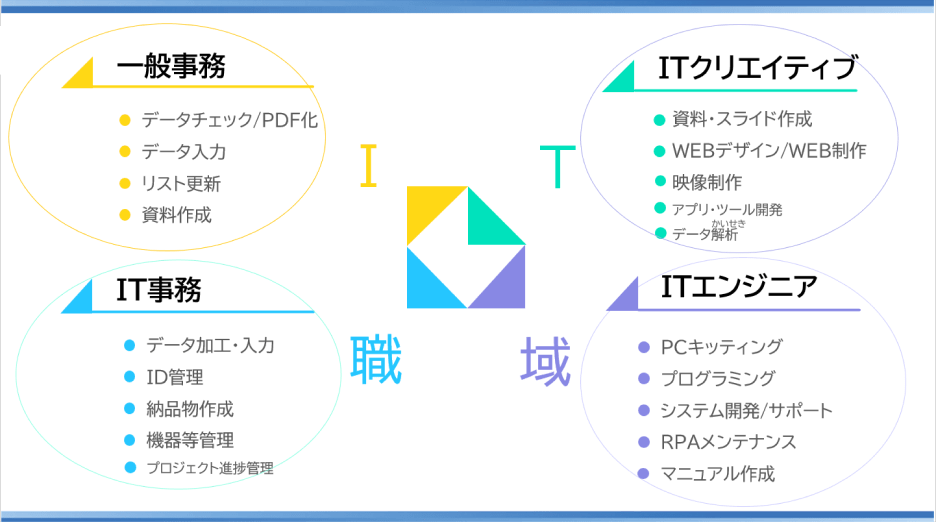

IT職域では、一般事務、IT事務、ITクリエイティブ、ITエンジニアという4つのカテゴリーで人材を募集しています(図3)。たとえばITエンジニアにおいては、サービスプラットフォーム構築プロジェクト、独立行政法人向け業務支援システム開発、自販機内商品紹介アプリ運用、営業月次報告システム再構築などの実プロジェクトに参加しました。領域を限定した定型的な仕事ではなく、参画するメンバーの特性を加味しプロジェクトに参加することで能力を発揮する領域は広がります。特性を理解し、必要な配慮事項を把握することで担える仕事の範囲は大きく変わると言っていいのではないでしょうか。

ITクリエイティブでは、ロゴ作成、サイトデザイン、サービス提案資料のブラッシュアップなどを担います。資料のブラッシュアップでは、文字中心になりがちな資料のビジュアル化を進め、訴求力を大幅に上げます。伝えたいことは何かを考え、ブラッシュアップしていきます。こうした仕事を通じ、信頼を積み重ねてきた結果、現在はすぐに対応できないほど依頼をいただいております。

法定雇用率が引き上げられる中で、一般企業の障害者雇用に関する悩みは尽きません(図4)。精神障害の方を例にあげると、心の揺らぎをいち早く把握し、不安を取り除いた状態で業務にあたっていただくことが重要ではあるものの、企業側のサポート体制が充分に構築できていないことがあげられます。また、障害者雇用についての社内周知が進んでいない、業務内容の切り出しが難しい、個別対応が求められるなどコミュニケーション上の負担が大きい、といった声があります。身体障害や知的障害の雇用ノウハウについては十分もしくは困らない程度に持っている企業が一定の割合ありますが、精神障害については多くの企業が「ノウハウが足りない」と考えているという調査結果もあります。一般企業の障害者枠でも、障害者雇用の理解がまだまだ進んでいないところが多いのではないでしょうか。

(出典) 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED) 調査研究報告書 No.157 プライバシーガイドライン、障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針に係る取組の実態把握に関する調査研究

障害者が企業で働く上で重要になるのは、先ずは「自己受容」が出来ているかです。障害を持っている自分をありのまま認め、自分の障害を説明し、職場に対して配慮事項をきちんと言えるか。自身の障害に対しどう配慮して欲しいのか、なぜその配慮が必要なのか。こうしたことが言えるか否か、またそれを言える環境か否かで大きな差が生まれます。

CTCひなりでは、ジョブサポーターと呼ばれる社員が障害を持つメンバーの特性と配慮事項を把握した上で、仕事を割り当てます。そのため、自己受容と配慮事項の伝達がとても大事な要素となるのです。業務にあたっている中、メンバーの状況の変化を把握し、状況に応じて業務の割り当てを臨機応変に変更します。心の揺らぎを押さえ、そのメンバーが持っている能力を発揮できるようにするためです。入社から1か月はビジネスマナーや、業務内容を中心に研修を行い、研修の中で特性を見極め、その特性に合わせた業務をマッチングし、丁寧にアセスメントを行った上で業務を決定します。入社し、業務にあたることは大きな環境の変化を伴うため、心の揺らぎや不安の元になります。これを解消するのに大切なのは、面談の実施です。面談を多く設け、環境の変化、仕事の上での揺らぎの原因、不安などを把握し可能な限り対応していきます。就労移行支援機関とも密に連携し、何か不調が生じた際は的確にアプローチできる体制を心掛けています。

これからは、CTCひなりに要望される業務がさらに高度化していきます。ジョブサポーターだけでメンバーの多様な資質や能力を把握し、仕事を割り当て、さらに身心の健康管理のサポートまで行うことは難しくなると考えています。こうした課題に対処するため、業務内容とメンバーのマッチングをして業務管理を行う担当者と、障害特性を理解して定期的な面談を実施し業務実施における不安を和らげサポートするジョブサポーターが、双方で支援する体制を構築していきます。